第1回:「枯らせる人」から卒業したい!

4月某日。SNSで見つけた「シェア畑」の広告。「吉祥寺北にオープンする貸し農園の会員募集開始」そんな文字が目に飛び込んできました。

その瞬間「絶対やりたい!」すぐさまポチッと申し込みました。

ずっと長い間、畑仕事に憧れていたのです。娘のリカに「一緒にやろうよ、畑」提案してみたところ、ゲームの画面を見たまま「うん、楽しいかも」

「母と娘で、もっと話したいな」「ゲームより、外に出て欲しいな」娘が夢中になっている「料理」を、もっと応援してあげたいな。その食材が“自分たちの手で育てた野菜”だったら、どれだけ感動するだろう――。

そんな思いから、この〈母娘シェア畑〉はスタートしました。

料理が趣味の娘と、自然に囲まれて、土に触れて、一緒に笑える時間を作れたら。この畑が「親子の会話の場所」になればいいなと思ったのです。

自己流から、「教わる」体験へ

畑を始めた1番目の動機は、野菜づくりを通して、娘との会話や自然体験を増やすこと。

2番目は、ずっと引きずっている罪悪感――

「どうして今まで、バルコニーで育てた野菜が枯れてしまったのか」

せっせと水や肥料を与えているのに、どんどん植物が元気をなくしていった(涙)体験は、植物に申し訳なかった気持ちと「なぜ」という疑問をそっと心に残し続けていました。

この苦い経験を「生きいきした野菜の収穫」を通して上書きしたい。そんな気持ちもありました。

「今回は自己流ではなく、ちゃんとプロのやり方を学んで実際にその知識を活かすのだ!」

そんなひそかな決意もありました。

自転車で吉祥寺北の畑に到着!賑やかな吉祥寺駅周辺エリアを通り過ぎ、10分ほど走った住宅街にあります。とても便利な場所で感激!

近くには美味しい魚屋さんも発見。「野菜を収穫してから新鮮な魚を買って、家で料理…想像するだけで夢のようだな〜」そんなことを考えながら到着しました。

実際に畑に行って周りの方々と挨拶するようになると、親子や家族連れで作業をしている人、仲間と一緒に契約をしている人、ひとりで作業に没頭している人…さまざまです。

でも、共通しているのは「みんな、なんだか楽しそう」。

それぞれ黙って作業をしているけれど、畑からワクワクした気が立ち昇っているように見える。「やっぱりすごいところだな、畑って」最初にそう感じました。

4月時点の吉祥寺北の畑。オープンしたばかりなので、広々とした敷地が広がっています。

畑に来るときは、手ぶらでふらっと。ありがたい!

「シェア畑」には、自転車で気軽に来れる距離。色々道具を持参することなく、気軽に畑へ行けるのが嬉しい!

スコップ、じょうろ、移植ごてなど、必要な道具はすべて揃っています。

そして目をひいたのが、「自然農薬」。

焼酎と唐辛子を使った自然由来の虫除けスプレーや、ハサミの消毒用アルコールなど、安全で丁寧な工夫が、畑のあちこちに。

「消毒液は何に使うんですか?」農園にいる菜園アドバイザーの方に訊ねると、「ハサミを消毒してください。葉っぱの切り口からばい菌が入ると、野菜が病気になることがあるんです」と教えてくれました。

ーそうだったのか!こういう小さなコツを色々集めていけばいいんだな。そう思いました。

はじめて講習会に参加!まずは「ウネ」づくりから

今までは、植木鉢に土を入れて、何となく種をまく――

それが、私たち母娘の“植物を育てる経験”のすべてでした。

でも今回、講習会に参加をして、最初に教わったのは「ウネを立てる」という工程。これは、畑に野菜を植えるための“ベッド”のようなもの。

空気を含んだ柔らかい土を高く盛って、水はけをよくし、根っこがしっかり育つ環境をつくります。そして、土を耕し、肥料を混ぜ、形を整える。

それだけなのに、すでにじんわり汗をかいて、小さな達成感!

講習会の日、「シェア畑」の菜園アドバイザーの高橋さんが、ウネの作り方を実践してくれました。

区画の周りには防草シートが貼られ地面も整えられているので、初心者にもスムーズでやりやすいです。

野菜が甘くなる⁉︎有機質肥料を使うのも初体験

「シェア畑」では、「有機質肥料」を使っているとのこと。

有機質肥料とは、家畜のふんや食品の残渣(ざんさ)など、天然物質由来の肥料で、シェア畑では主に、油かす(菜種油の搾りかす)、鶏ふん(ニワトリのフンを乾燥・発酵させたもの)、牛ふん(牛のフンを発酵させたもの)、一部の農園には腐葉土(落ち葉を発酵させたもの)などを使用しています。

これらの肥料は微生物が分解してから野菜に吸収されるため、効き目がゆっくり。でも、有機質肥料を与えた野菜は、ゆっくりと成長しながら、うま味や甘味をギュッと蓄えるとのこと!そんな説明を聞くと、肥料を混ぜるという地味な作業もワクワクしてくるものです。

牛ふん、鶏ふん、油かす。肥料は、計量カップで計り、適切な量を施します。

「ふんなの?クサい??」リカが不安そうにしていますが、クサくありません。そして、サラサラしていて乾燥してる。大丈夫!

今まで、自己流で野菜を育てていた時は「たっぷりあげよう!」と、目分量で化学肥料をたっぷり施していました。これも自己流の落とし穴でした…。

肥料は、多すぎても少なすぎてもダメで、肥料は多すぎると野菜は病気や害虫の被害にあいやすくなったり、葉や茎ばかりが大きくなってしまい果実の方に栄養がいかなくなってしまうことがあるそうです。

だからといって、逆に少なすぎても葉や茎が大きくなれず、果実が小さくなったり、少ししか収穫できなくなったりするそう。

肥料は必要な量をバランス良く施すことが大切で、野菜に与える肥料の量や種類は、育てる品目によって異なるとのこと。

例えば、夏野菜では、エダマメとトマトは肥料は全くあげなくても良く、逆にナスは時期を守って追肥をすると良く育つとのこと。

「トマトとエダマメ、全くあげなくていいんですか?」なんて、心配になったりしますが、こういった知識を守ることが大事なのですね。

アドバイザーの方と一緒に肥料を混ぜ込んでいます。

「マルチ」と呼ばれる黒いビニール、その意味は?

以前から畑でよく見かけていた、このビニール。実際のところ、何のために使っているか、全く知りませんでした。

マルチとは、マルチング(地表面を覆うこと)の略で、野菜づくりの際にウネを覆おう資材のことをいいます。(シェア畑では、ポリフィルム素材の黒色のマルチのこと)

マルチの効果は、色々あります。

●雑草防止

●保湿効果(土壌の表面の乾燥を防ぐ)

●保温効果

●病気予防(雨で土がはね返り、植物の傷口に触れ病気が感染するのを防ぐ)

●肥料流出の防止

ジャーン。親子でウネをたて、マルチで囲いました。

吉祥寺北の貸し農園では、ウネは2つ、もしくは3つで契約できます。他の畑では、4つのウネを契約できるところもあるそうです。私たちは、2つで契約したので、こんな感じ。

ちょっと歪んでいますが、ご愛嬌ということで(笑)。

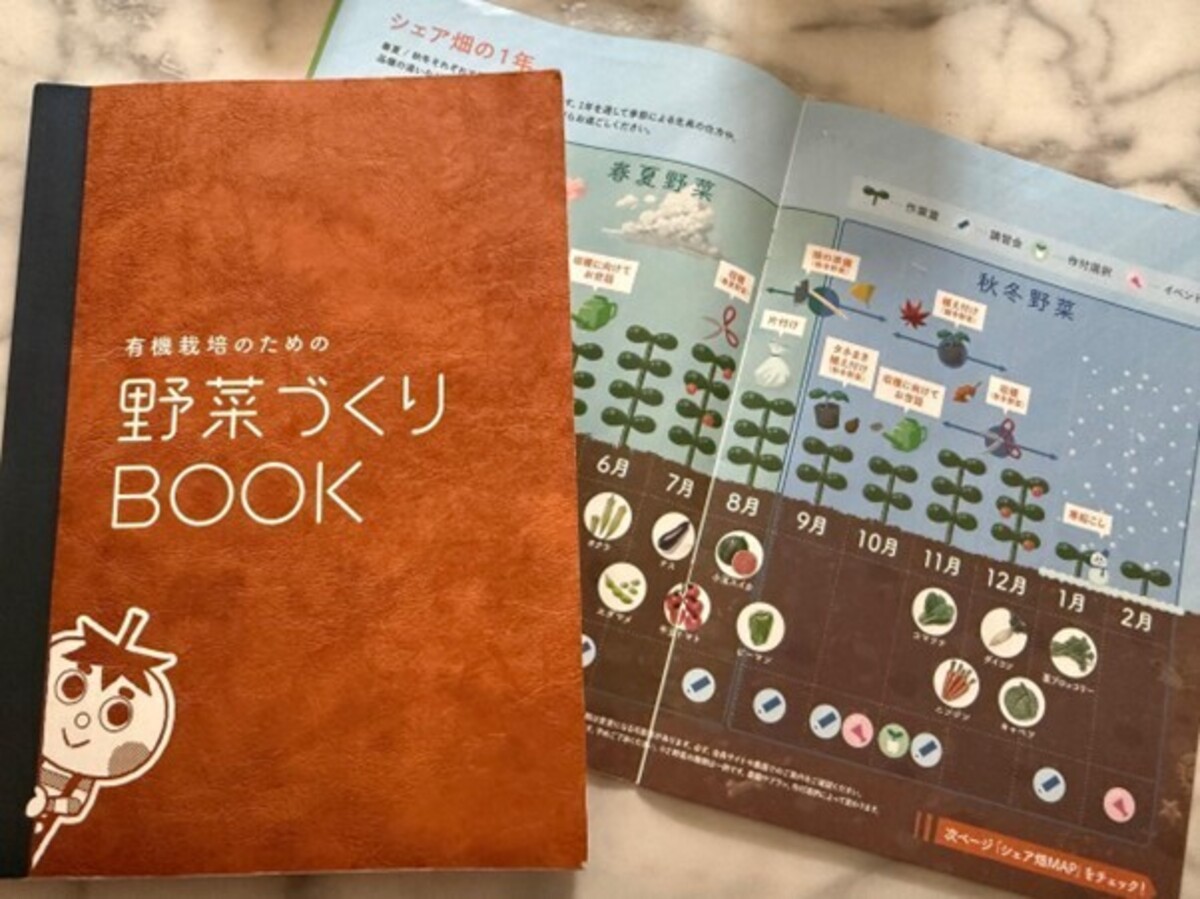

申し込みの際に「シェア畑スタートセット」を貰いました。

栽培に必要な知識がギュッと詰まった「野菜づくりBOOK」と「シェア畑スタートBOOK」です。自宅でパラパラとめくったり、「ここは覚えておきたい!」そう思うことは手帳に書き写したり。家でも畑作業をするときのイメージトレーニングに使っています。

「なんだか、知らないことばかりだなぁ」自宅にいながらも、早く畑で作業をしたくなってしまう教材です。

今回、菜園アドバイザーの方との会話と実践の繰り返しの中で、「これまで自己流の栽培で枯らしてきた理由」が少しずつ、見えてきそうな予感がしています。

野菜の収穫の喜びを、本当に自分の手で味わえるのか。わくわくと、不安と、少しのドキドキ。

だけど、娘と一緒に感じられるこのスタート地点は、すでに宝物のような時間です。

左下の二つのウネが、私たちの野菜のベッド。なんだか愛おしく見えてきました!

周りのネットがかかっているトンネルは、既に種まきを終えている人たちのもの。焦らなくても「シェア畑」のスケジュールで、大体のタイミングを確認すれば大丈夫。なはず。マイペースでいきます(笑)

次回は、いよいよ種まき&苗を植えます🌱